在去年的威尼斯电影节上,《无依之地》一举斩获了金狮,一时间成了影迷们热议的话题。

与此同时,诸多关于导演赵婷个人的标签也被频繁地挖掘和讨论。

姑且抛开“宋丹丹继女”、“西方教育”这些标签,也放下“祝贺赵婷,却不祝贺中国电影”这类视角,不妨回归到电影本身。

《无依之地》究竟讲述了一个什么样的故事,又是怎样打动了西方世界的观众与评审?

1

故事的内容是极其简单的,简单到在豆瓣上,只有短短几句话的影片介绍:

“基于Jessica Bruder所著书籍《Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century》,讲述一个60多岁的女人在经济大萧条中失去了一切,她作为一个居住在货车里的现代游牧民,开始了穿越美国西部的旅程。”

片名中的Nomad在英语中意指游牧民,是中性的指称。

但中文片名《无依之地》,则显然带有某种情感的意涵。

因此比起“无依之地”,我更愿将之称为“游牧之地”。

毕竟游牧更像是一种自我选择的生活状态,而无依则带有一种顾影自怜的悲伤色彩。

影片开始,导演用简单的几行字幕交代了故事背景。

主人公Fern是内华达州Empire市的一个普通居民。

丈夫去世后,由于经济萧条,美国石膏公司关闭了业已经营88年的工厂。

这迫使Fern不得不收拾行囊,背井离乡,驾着她的小房车,孤身开始了现代的游牧生活。

Fern通过不同的短期工作换取维持生活所需的经济来源。

尽管生活拮据,但她依旧拒绝了过去邻居和妹妹Donnie让她搬去同住的邀请。

旅途中Fern结识了许多因不同原因踏上游牧生活的朋友,也邂逅了对她有好感的Dave。

在与形形色色人的交往中,Fern学习着游牧生活的技巧,寻找着生活的意义,也治愈着丈夫离世所留下的创伤。

《无依之地》剧照

故事虽然简单,但一个好的剧本,往往存在多样的解读视角。

从影片中看,Fern显然具备一定的工作技能。

但就业市场的不景气,让她只能从事片中所呈现的大量初级劳动。

导演点到为止地表现了经济萧条、产业变革、保障失灵的社会下,普通劳动者的坎坷命运。

如同片尾字幕所说,“Dedicated To the ones who had to depart.”——大多数游牧者都是不得不上路的人。

只是

《无依之地》剧照

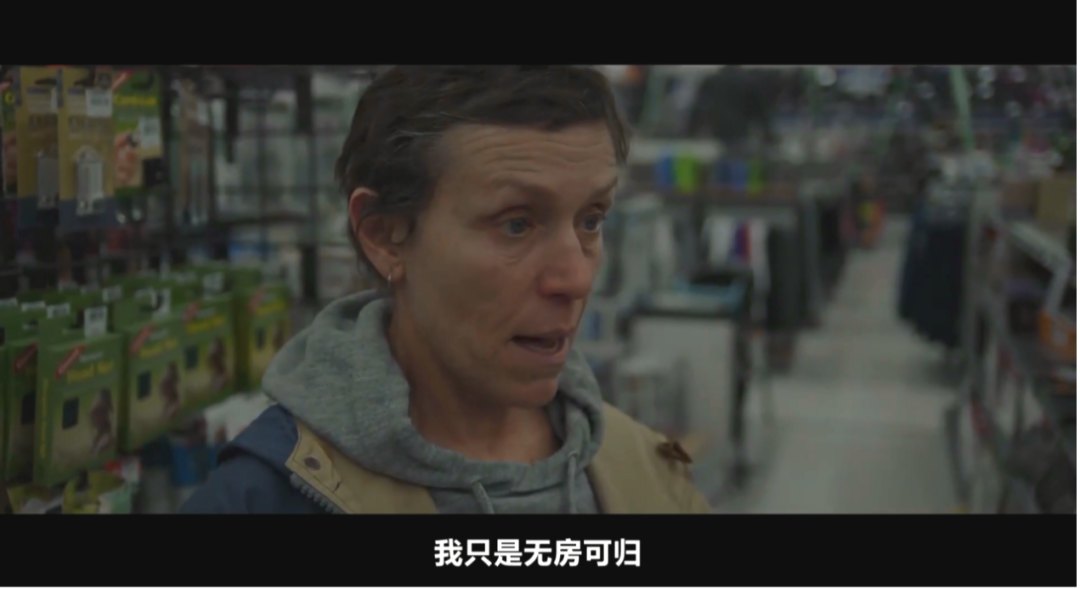

如Fern一般的游牧生活,注定会遭遇许多同情与不解。

在超市偶遇邻居和她的女儿时,女孩带着善意地问:

“My mom said you are homeless, Is that true?”(我妈妈说你无家可归,是真的吗?)

Fern轻轻地摇了摇头,说道:

“NO,I’m not homeless, I’m just house-less, not the same thing, right?”(不,我不是无家可归,只是无房可归,这不一样,对吧?)

对绝大多数中国观众来说,无家可归和无房可归是完全等价的,因此我们很容易将Fern的回答视作是某种单纯的倔强。

没错,Fern是敏感的,也是坚强的。

她一方面承受着生活的摧折,但同时又努力不向生活低头,更不愿成为他人眼中的弱者。

但若是将游牧生活简单归因于某种执着的自尊,就看轻了这一群体的心理复杂性。

《无依之地》剧照

在与妹妹亲友的聚会上,朋友一句“Chuck everything and hit the road”反映了许多人对于游牧者的直观理解:

这是一群断然抛弃一切,踏上路途的怪咖。

当妹妹充满关心地说出心中的疑惑,“外面的世界总是更精彩,你遇到波以后不久就和他结婚,然后搬去了无人所知的地方,纵然在他去世后,你还是留在Empire,你明明可以离开的”。

Fern只是简单地摇了摇头,说“你看,这就是为什么我不能来这儿的原因”。

Fern内心明白,她不属于这里,哪怕妹妹深深地关心着她。

她们之间有难以跨越的理解鸿沟,这并非是单纯的经济或自尊问题,而是根植于内心深处对生活样貌的期待和想象。

《无依之地》剧照

在游牧者Dave回到了家人身边后,Fern前往拜访这位朋友。

而当Dave提出希望和Fern共同生活的请求时,Fern陷入了犹豫。

她如为未来预演一般,按响Dave昨夜弹奏过的琴键。

在餐桌前轻轻坐下,然后悄然起身,将椅子静静地放回原位,最终离开了这个同样不属于她的地方。

Fern也许是不得不踏上这段旅途,但她并没有做好与过去告别,开启一段新生活的准备。

能给她温暖和安全感的,是她的小房车,而不是Dave家的大客房。

人是群居的动物,但有些人注定离群索居。

流浪般的游牧不是浮于表面的艰难遭遇,更不是流于庸俗的浪漫想象。

漂泊,只是为无处安放的心找寻一个出口。

游牧,也只是万千生活中不那么平淡的一种选择。

2

游牧者中,有环保主义者Linda May,也有即将走到生命尽头的Swankie。

有失去双亲的黑人女子,也有梳着脏辫,不羁的年轻旅人。

来自天涯海角的人们,以一种不同的方式,成为彼此人生中短暂的过客。

他们从不永久地道别,只会说我们路上再见。

“We never say a final goodbye, I’ll see you down the road.”

也许这就是游牧者的共同精神指标。

不用与任何人或事做永久的告别,因为一切过去的,都会在未来的道路上重逢。

《无依之地》剧照

罹患肺癌的Swankie为Fern发来她梦想中群鸟飞舞。

雏鸟破壳而出,蛋壳掉落湖面的影象,自然的活力与生命的诞生让Swankie感到满足,她愿意在这一刻死去。

而在Swankie去世后,那些萍水相逢的朋友在重逢时,一如承诺的那般,用向火中投掷石头的仪式,纪念这位逝去的故友。

作为一部典型的公路片,影片的叙事结构十分松散,时间流逝也并不均匀。

加上赵婷的剪辑风格,会让人很难迅速捕捉到到影片的核心意图。

但也许这种松散,正是赵婷希望表达的。

《无依之地》剧照

影片以Fern的经历为线索,但在实际镜头语言上,导演却有意让观众被一定程度地抽离。

从大量配合钢琴乐的Fern独处镜头里,我看到导演更希望观众作为一个旁观者,而不是进入Fern的角色,去理解这一切的发生与变化。

就如同Fern深爱的丈夫,全片甚至极为吝啬的没有给一个哪怕是闪回的镜头一样。

镜头在表现Dave对Fern的好感上,也十分克制。

Fern对Dave的告别,导演更是用了全程无对白的画面,来表达Fern内心明白她不属于这里。

自然,这种克制的视角和碎片化的叙事引来了不少批评。

有人批评本片美化了游牧生活,让都市人对游牧生活戴上了玫瑰色的滤镜。

毕竟绝大多数人在看完这种略带诗意的生活后,还是会一屁股坐进家中柔软的沙发。

与其说导演真实

仅从事实而言,我基本同意这样的批评。

但站在文艺片的审美视角,我并不愿苛责导演这样的表达。

为何我们只能藉由着文艺作品,才能表达对挣脱枷锁的渴求?

诗和远方能引起共鸣的最大场所,永远都只会是微博豆瓣等舆论场,而绝不会是一望无际的川藏线公路或浩瀚无垠的海洋。

毕竟,能义无反顾踏上旅途的永远是少数。

《无依之地》剧照

另一种批评的声音说,片中看似游牧人精神领袖的老者Bob,在片尾一番独白后,原来也不过是个经历丧子之痛的普通老人。

这使得游牧生活看起来更像是失败者们的抱团取暖,降低了影片的格调。

我理解这种批评,甚至部分同意抱团取暖的说辞。

但如此批评背后所隐含的预设,恰恰是我们对于游牧生活过于浪漫的想象:

似乎必须有什么过人的觉悟,或是经历了非人的苦难,我们才能选择那样的生活。

其实选择上路并不需要这么沉重,抱团取暖也无可厚非。

3

在导演阿方索·卡隆和赵婷的对话中,阿方索如是说:

“你把我带入了这个奇妙的旅程,在一个我从未去过的世界。我喜欢那些我无法完全理解过程的电影,因为那是我发现神秘感所在的地方。”

不错,电影,尤其是文艺片,更多的是营造一种体验。

并非对现实议题进行忠实的描述,或是对立场作出明确的表态。

所以赵婷这种克制的表达,也许是她获得青睐的最佳注脚。

在一个显然是以社会议题(失业、经济萧条)为肇因的故事中,赵婷轻描淡写了所有的社会背景。

哪怕在全片冲突最强的一场戏中,Fern对房地产业的批判也只是对自我认同的坚持,而非对资本主义深刻的愤怒。

作为外来者的赵婷,在这个立场表达日益过剩的时代里,以旁观者的克制视角,让西方人重新审视了自我。

在这个观点退位,影像先行的故事里,有人看到了繁荣资本主义衰败的背面。

也有人看到了底层劳动者尽可能摆脱枷锁追寻自由的向往。

还有人看到了失去依靠的主人公重新找回人生意义的旅行。

这种多重视角的解读,也许是本片受到肯定的另一原因。

《无依之地》剧照

回顾Fern的初次上路,她的内心是丈夫去世留下的巨大空洞。

她的肩上是现实生活的层层重压,而在经历了无数相遇和别离之后,她再次回到Empire,处理掉亡夫的遗物,前往只剩下灰尘的故居与工厂,用全片唯一一次落泪,与过去告别。

影片的最后,是远处茫茫云层下绵延的群山,和山脚下没有尽头的公路。

但愿这一次,踏上旅途的Fern,旅行的意义将是为了她自己。